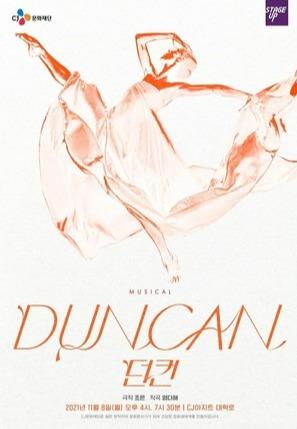

관객과 춤으로 ‘함께’ 호흡한 현대무용의 창시자 '이사도라 던컨'

CJ문화재단의 스테이지업 지원 창작뮤지컬

[문화뉴스 문수인 기자] 연극이나 뮤지컬이 본격적인 정식 공연에 들어가기 전, 리딩 무대를 선보이기도 한다. 관객의 반응을 살피고 어떻게 무대를 구축해 나갈 것인지에 대한 비전을 보는 시간이다. 이를 통해 관객들 앞에 설 수 있는지가 결정된다.

보면대를 놓고 배우들이 앉아 대본을 읽는다. 몇 번의 리딩 공연을 간 적이 있지만 지난 8일에 선보인 뮤지컬 ‘던컨’은 달랐다.

스토리와 음악을 중심으로 보여주는 기존 보면대 리딩 방식에서 벗어나 각 작품의 특성을 살려 대소도구를 활용하고 안무, 의상 컨셉을 일부 보여주는 방식의 쇼케이스였다.

그래서인지 작은 콘서트에 초청받은 느낌이었다.

작곡가인 엄다해가 피아노를 치고 바이올린과 콘트라베이스, 기타와 드럼이 무대 양옆에 위치해 작품의 생명력을 불어넣었다. 오히려 배우보다 한 명 한 명의 연주자들에게 시선이 가기도 했다. 특히 일렉기타와 통기타를 이야기의 흐름과 인물의 심리에 따라 연주한 것이 인상 깊었다. 이 뮤지컬이 당장 내일 무대에 오른다면 그날 저녁 난 표를 샀을 것이다.

‘이사도라 던컨’이라는 인물을 무대에 세운 것 자체가 새로운 시도였다. 그가 현대무용의 창시자이자 시조라 불리는 이유는 스승이 없었기 때문이지 않을까. ‘자유 무용’이라는 독특한 무용 형식과 형태를 창시했고 하나의 ‘극’처럼 무대를 구사했다. 오늘날 현대무용의 대지를 들여다보면 그 뿌리는 ‘이사로라 던컨’의 몸짓에서부터 처음 진액을 빨아들였다고 해도 과언이 아니다.

그녀 자유의 몸짓은 당시의 시대적 배경에 대한 발버둥이었을 수도 있겠다는 생각이 든다. 변화는 관습의 저항에서 시작되고, 흔들어 놓는 누군가가 있어야 균열이 생기고, 틈이 생기며, 빈자리가 생긴다. 이사도라 던컨이 세상을 향해 그러했던 것처럼 말이다.

“나랑 같이 춤출래요?”

그녀는 춤출 때마다 관객들에게 이렇게 말했다고 한다. 함께하자는 말을 건네는 사람이었다. 예술가라면 이런 말을 건넬 수 있어야 한다. ‘이사도라 던컨’의 저 말은 어쩌면 대사였을지도 모른다.

‘나’를 감상하기 위해 찾아와달라는 게 아니라, 우리가 ‘함께’ 호흡하자고 말이다. 무대를 보며, 명쾌한 답을 텍스트로 남기기보다 말로 표현할 수 없는 무언가를 쫓아가는 혼란 자체가 영감이 되기도 할 것이다.

당시 무용은 타고난 신체와 화려한 테크닉을 구현해내야 하는 관념에 박혀 버린 발레가 전부였다. 이사도라 던컨은 발레와 상반된 ‘느끼는 대로의 표현’을 무대에 올렸다. 정형화된 규칙과 형식을 타파하고 무용수는 가녀리고 예뻐야 하는 편견을 깼다.

리딩 쇼케이스에서는 ‘이사도라 던컨’의 그런 모습을 상상할 수 있었다. 결국 이 뮤지컬이 정식 공연이 되어 본격적으로 관객들과 만나기 위해서는 ‘이사도라 던컨’이 어떻게 해석되어 보여질 것인가‘에 따른다.

뮤지컬 ’이사도라 던컨‘의 작가 조은은 ‘실존 인물을 다루는 과정에서 극적 재미를 위해 과장하고 단순화하지는 않았는지 항상 조심스러운 마음으로 점검했다’고 전했다.

인물이 단편적으로 보이지 않고, 관객들이 그녀의 삶과 무용을 보고 공감할 수 있는 지점이 다양할 것 같았다. 던컨을 보고 누군가는 열정적인 예술가의 모습을, 누군가는 고독한 엄마의 모습을, 누군가는 치열한 여성의 모습을, 누군가는 외로운 자화상을 발견할 것이다.