| ||

| [글] 아티스트에디터 (아띠에터) 남예지 artietor@mhns.co.kr. "재즈 보컬리스트입니다. 육식은 하지 않고, 멋진 글을 쓰고 싶은 꿈이 있어요" | ||

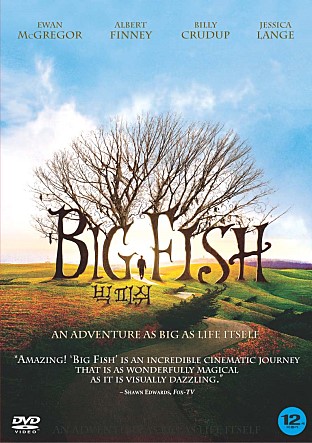

[문화뉴스 아띠에터 남예지] 개인적으로 잊힐 법 할 무렵 꼭 다시 보게 되는 영화가 몇 편 있는데, 그 중 하나가 팀 버튼의 ‘빅 피쉬(Big Fish)’라는 영화다. 때때로 사실보다 더 큰 힘을 가지는 ‘이야기’에 대한 이야기이다. 이야기라는 것이 얼마나 큰 힘을 가졌냐하면, 요즘 웬만한 게임이나 영화, 드라마, 광고, 기업의 로고에 이르기까지 수많은 콘텐츠의 근간에는 ‘스토리텔링’이 존재한다. 심지어 ‘스토리텔러’가 전문적인 직업의 명칭으로까지 사용되고 있을 정도이니, ‘이야기’의 힘은 점점 더 커지는 듯하다.

영화 속 에드워드 블룸은 뛰어난 스토리텔러이다. 스토리텔러는 실재를 있는 그대로 재현하는 사람이 아니다. 멈춰있는 것처럼 보이는 고립된 존재에 시간과 생명을 불어넣는 사람이다. 그의 말 한마디에 정체된 기억은 엄청난 모험으로 다시 태어난다. 그러나 그의 아들 윌 블룸은 이런 그를 단지 거짓말쟁이로 여긴다.

윌 블룸이 처음부터 아버지의 이야기를 불신했던 것은 아니다. 어린 시절, 잠자기 전 아버지가 들려주던 유리 눈의 마녀나 거인, 늑대인간의 이야기들은 그에게 경험해보지 못한 세상에 대한 거울이었다. 그러나 점차 자라나 실제 세상을 경험하게 되며 아버지의 이야기에 대한 불신은 점차 커져간다. 특히 그의 직업이 객관적 현실을 말해야하는 기자라는 사실은 스토리텔러인 아버지와 극명한 대비를 이룬다.

영화는 아버지의 환상적인 모험담 뒤로 비치는 아버지와 아들의 좁혀질 수 없는 상상과 실재에 대한 이원적 대립 구조로 이루어진다. 아버지와 곧 아버지가 될 아들, 두 상징계의 충돌이다. 아버지의 삶은 상상적 기표로 이루어져 있으며, 아들은 자신의 삶이 자신의 아들에게 실재계를 향한 기표로 설명될 수 있길 바란다. 아들은 이러한 대립을 ‘우리는 서로를 잘 아는 이방인 같았다.’라고 표현한다.

아버지는 삶은 ‘출발-통과의례-귀환’이라는 영웅 신화적 구조가 계속해서 반복되는 형태로 이루어져 있다. 마을의 가축을 잡아먹는 의문의 존재를 막기 위해 거인을 만나고 돌아오고, 여행 중에 머물던 유령마을을 떠났다가 이후 어려움에 처한 유령마을을 살리기 위해 다시 돌아오며, 결혼한 후 한국전쟁에 참전하여 여러 위기에 봉착하나 결국 부인에게로 돌아온다. 영화의 마지막에 나오는 ‘그 자신이 이야기가 된 한 남자가 있다. 그는 사후에도 이야기로 남아, 불멸이 되었다.’라는 말처럼 그는 그 자신이 신화가 되고자 했다. 그러나 그런 아버지를 아들은 ‘산타(Santa)’같다고 말한다. 매력적이지만 결국 거짓이기에. 그러나 거짓이라고만 치부하기에 상상력은 우리 삶을 지탱하는 근본적인 힘이 된다. 상상력이 없었다면 어떤 예술도 나타날 수 없었을 것이고, 심지어 우리가 절대적이고 객관적이라 믿는 수학이나 과학 또한 인간의 상상력을 근간으로 한다. 상상력이 없었다면 만유의 인력이나 상대성 이론이 나올 수 있었을까. 가장 객관적 서사라 믿는 역사 또한 누군가의 개인적인 관점에서 선택되고 해석되어진 것들이 아닌가.

철학에서 말하는 뮈토스(Mythos)는 무의식적 토대 위에서 형성되는 상상적이며, 상징적인 사유이며, 로고스(Logos)는 개념적이고 분석적인, 의식 안에서 분석될 수 있는 이성적이고 논리적인 사유를 뜻한다. 스토리텔러인 아버지의 신화적 사고는 뮈토스로 설명될 수 있으며, 기자인 아들의 실재적 사고는 로고스와 연관된다. 이 두 세계는 언뜻 대립되는 듯 보이나, 실은 뮈토스가 로고스를 포함하는 더 넓은 세계다.

로고스적인 과학도 결국은 뮈토스적인 사유를 바탕으로 형성되는 것이다. 영화의 결말 부분에서 아들은 자신의 로고스적 세계가 아버지의 뮈토스적 세계 안에 있음을 인정한다. 자신의 마지막에 대해 이야기해달라는 아버지의 부탁에 아들은 처음으로 상상적 기표들을 통해 이야기를 만들어낸다. 큰 물고기로 표상되는 그의 아버지는 결국 자신이 태어난 강으로 돌아간다.

강가에는 아버지의 이야기 속 등장인물들이 모두 모여 작별인사를 나눈다. 작별의 모습은 아버지의 삶이 그러했듯 흡사 축제와도 같았다. 에드워드 블룸의 축제이고자 했던 삶은 아들의 ‘거짓말’로 멋지게 마무리된다. 이후 아버지의 장례식에 온 지인들은 모두가 아버지의 이야기 속 인물들과 오묘하게 닮아있었다. 결국 그가 거짓이라 믿었던 것들이 완전한 거짓은 아니었으며, 상상과 실재의 경계적 존재들로 단지 얼마나 더 상상 혹은 실재와 가깝게 기표화 되어 있는 지의 문제였던 것이다. 이로서 아들은 아버지와의 완전한 화해에 이른다.

결국 에드워드 블룸은 신화가 되어 그 아들의 아들에게도 이야기로 남는다.

그야말로 그는 ‘불멸’이 된 것이다. 이야기의 힘은 이미 죽은 존재에게도 생명을 불어 넣을 만큼 강력하다. 그리고 그 이야기의 근간에는 상상력이라는 무한한 세계가 존재한다. 상상은 단지 거짓이 아니다. 상상은 현실을 살아내는 힘이며, 내 존재를 확인하는 울림인 것이다. 이야기는 지금도 계속된다.