과학분석 통해 칼 주인 신분 단서 확보

(문화뉴스 이기철 기자) 경남 창녕 교동에서 100여 년 전 발굴된 상감명문대도(象嵌銘文大刀)에 새겨진 글자가 최신 분석기술로 판독한 결과 확인됐다. 가야 지배층 연구의 중요한 전기가 될지 주목된다.

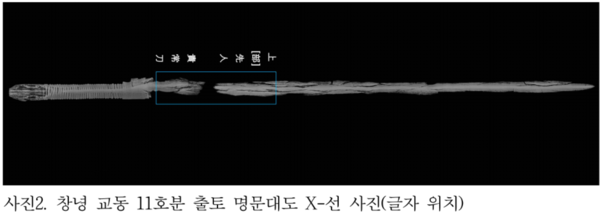

국립김해박물관은 17일 “창녕 교동 11호분 출토 상감명문대도에 새겨진 글자를 재조사한 결과 ‘상[부]선인귀상도(上[部]先人貴常刀로)’로 판독했다”고 밝혔다. 그 뜻은 선인(先人)을 고구려의 관등으로 보고 칼의 주인과 고구려를 연결 짓는 시도가 있으며, 선인을 선조로 해석하고 명문의 내용은 길상구로 보인다는 의견도 제시됐다고 박물관측이 설명했다.

전효수 학예연구사는 연합뉴스를 통해 “삼국시대 표기 관행을 고려하면 ‘상부 소속 선인 귀상의 칼’로 이해할 수 있다”며 “가야사에서 문헌 자료가 부족한 상황에서 유물의 역사성을 뒷받침하는 성과”라고 설명했다.

상감명문대도는 칼 표면에 홈을 내고 그 안을 금실 혹은 은실로 채워 글자를 새긴 큰 칼로, 삼국시대 제작품은 3점만 전할 정도로 희귀하다. 국내에 남아 있는 국립김해박물관 소장품이 유일하고, 나머지 2점으론 일본 이소노카미신궁의 금상감 칠지도(七支刀)와 도쿄국립박물관의 은상감 유명환두대도(有銘環頭大刀)가 있다.

이번 유물은 1918년 일본인 야쓰이 세이이쓰(谷井濟一)에 의해 발굴 당시 출토됐으나 조사 보고서가 없어 구체적인 내용은 전하지 않는다. 다만 기록에 따르면 토기와 마구류, 장신구 등과 함께 출토됐다. 대도의 전체 길이는 85㎝로, 칼등에 홈을 내 금실을 박아 넣는 상감 기법이 사용됐다.

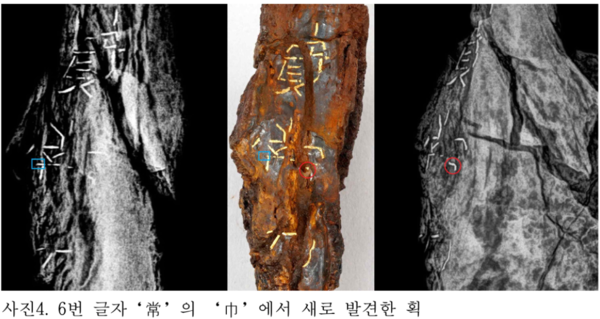

1984년 X-선 촬영으로 명문이 확인된 뒤 학계에서는 수십년 동안 글자 해석을 두고 견해차가 컸다. 일부 글자는 획이 손상돼 의미 규정에 어려움이 있었다.

박물관은 최근 X-선 컴퓨터단층촬영(CT)을 통해 기존에 보이지 않던 획을 추가 확인했다. 첫 글자를 ‘상(上)’으로 확정했고, 6번째 글자도 ‘상(常)’으로 재판독했다.

창녕 교동·송현동 일대 고분군은 비화가야 최고 지배층 묘역으로 추정된다. 11호분은 5세기 후반~6세기 초 조성된 것으로 알려져 있다.

국립김해박물관은 이 유물을 이달까지 상설전시실에서 특별 공개하며, 내년 상반기 특집전을 준비 중이다. 조사 결과는 다음 달 국립중앙박물관 심포지엄에서 발표될 예정이다.

문화뉴스 / 이기철 기자 thecenpen@gmail.com