| ||

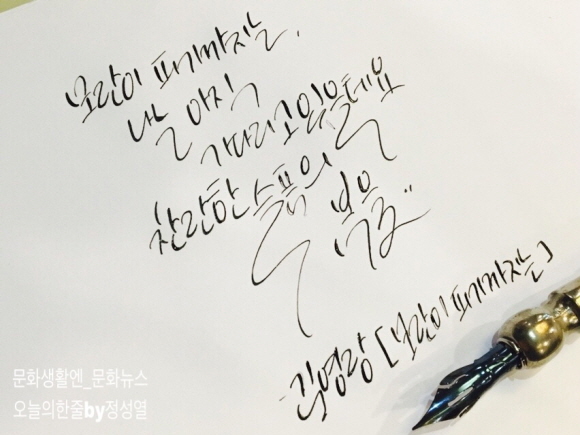

| ▲ ⓒ 정성열 작가 | ||

[문화뉴스] 1950년 오늘. 서울 수복 전투 중 서울을 탈출하지 못하고 포탄 파편에 맞아 세상을 떠난 시인이 있습니다.

대표작 '모란이 피기까지는', '묘비명', '돌담에 속삭이는 햇발' 등을 남긴 김영랑 시인입니다. 그는 목적의식이 담긴 시를 거부하고 이상적인 순수서정시에 집중했습니다. 그러나 아름다운 시어 속을 흐르는 조용한 저항의식이 담긴 민족주의적 시를 쓰기도 했죠. 주로 한국어의 아름다움을 살린 섬세한 시적 표현을 사용했습니다.

그의 대표작 중 하나인 '모란이 피기까지는'의 구절을 살펴봅니다. "모란이 피기까지는, 나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을 테요"라고 시작되는 시는 "모란이 피기까지는, 나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을"로 마무리됩니다. 수미상관의 구조를 통한 주제를 강조한다는 학창 시절의 배움 외엔 다른 뜻이 있었습니다.

'찬란한 슬픔의 봄'이라는 역설적 표현을 사용하며 김영랑 시인은 환희와 그 소멸로 인한 슬픔이 한데 엉킨, 달리 말하면 아름다움에의 도취와 그 덧없음에 대한 슬픔이 결합한 시적 화자의 심경을 보여줍니다. 사람들은 모두 무언가를 기다리면서 사는데요. 기다린 것을 얻지 못하기도 하고, 자기가 기다린 것을 얻은 순간에 기뻐하면서 또 새로운 것을 기다리기도 합니다. 오늘은 슬픔과 비애까지도 아름다움으로 승화시키는 김영랑의 시를 살펴보며, 그 의미를 느껴보는 것은 어떨까요?

문화뉴스 양미르 기자 mir@mhns.co.kr

- [오늘의 이벤트, 9.29] "웃고 있어도 눈물이 난다"…연극 '코미디의 왕'

- [오늘의 배우#셀피, 9.29] 배우 송길호 편

- [오늘의 한 줄·명언, 9.28] "내 임무는 잡초가 아니라 꽃을 따가는 것이다"

- [오늘의 포스터, 9.29] "이 또한 즐겁지 아니한가"…연극 '불역쾌재'

- [오늘의 한 줄·명언, 9.27] "난 엄마한테 착하고 순한 아들이었잖아요"

- [오늘의 한 줄·명언, 9.26] "딴 돈이 번 돈보다 몇 배는 달콤하지"

- [오늘의 한 줄·명언, 9.24~25] "결혼을 계약제로 해야 해"

- [오늘의 미술, 9.29] '편운재 예술혼展'

- [오늘의 한 줄·명언, 9.23] "조금은 외로워져도 추억이 우리를 따뜻하게 해줄 거야"

문화뉴스 양미르

mir@mhns.co.kr

기자페이지