| ||

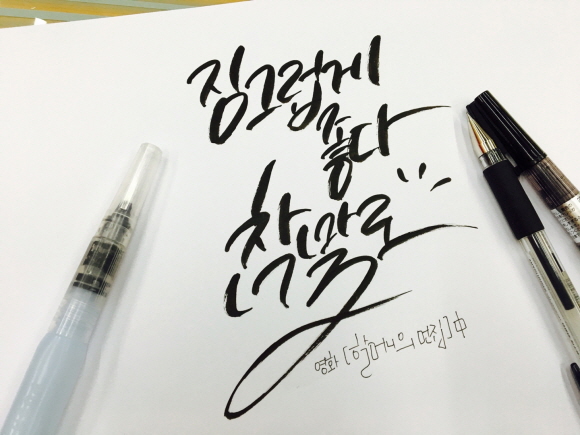

| ▲ ⓒ 정성열 작가 | ||

[문화뉴스] 할머니(박삼순)와 손녀(이소현)의 사랑스러운 일상을 담은 홈메이드 다큐멘터리 '할머니의 먼 집'의 명대사를 찾아봅니다.

폭염주의보가 발령된 무더운 여름 낮, 꽁꽁 얼어 있는 생선을 저녁에 먹고자 햇볕이 내리쬐는 마당에 내놓은 할머니는 집 안으로 들어가지 않고, 더운 듯 부채질을 하며 마당 잔디에 계속 앉아 있습니다. 할머니는 손녀에게 "고양이가 있을까 봐 내가 요러고 이쪄, 고양이가 묵을까숭께"라고 대답하며 함박웃음을 짓습니다. 그 뒤로 깜찍한 효과음과 함께 등장하는 조그만 고양이의 모습까지, 할머니의 사랑스러움과 어우러지는 이 장면은 관객들이 할머니에게 마음을 빼앗기게 되는 순간입니다.

홀로 지내는 할머니는 점점 기력이 약해지고, 다리에 힘이 없어 자주 넘어지기 시작합니다. 늦은 밤, 할머니의 집에 도착한 손녀와 어머니는 할머니의 멍든 눈과 팔에 흐르는 피를 보고 깜짝 놀라지만, 할머니는 다친 자신의 상처보다 손녀가 밥을 먹고 왔는지가 더 중요합니다. 그뿐만 아니라, 잘 들리지 않는 청력 때문에 손녀에게 전화할 수 없었다고 할머니는 자신의 속상함을 말한 뒤 "우리 강아지가 젤루 보고자와"라며 손녀를 품에 안습니다. 이 장면은 영화를 보는 모든 손자, 손녀들의 마음을 안타깝게 만들며 관객들의 눈시울을 적십니다.

| ||

영화를 보고 나온 관객들이 일제히 외치는 말이 있는데요. 바로 "징그럽게 좋다 참말로"입니다. 영화의 말미에 점점 더 몸이 쇠약해진 할머니는 오랜만에 기분 좋게 근처 호숫가로 놀러 가고, 아름다운 자연 풍경을 바라봅니다. "가자 이제 깐딱깐딱. 구경 잘했다. 어디 먼데 구경 온 놈 맹이로"라고 말하며 자리에 일어서는 할머니는 마지막으로 호수를 한 번 더 바라보며 "징그럽게 좋다 참말로"라 이야기합니다. 이 장면을 통해 '살아간다는 것은 무엇인가'에 대해 관객들이 다시 한 번 생각해볼 수 있게 합니다.

문화뉴스 양미르 기자 mir@mhns.co.kr

- [오늘의 이벤트, 10.11] 이승과 저승을 초월한 사랑, 연극 '이랑-남이를 사랑한 그녀'

- [오늘의 배우#셀피, 10.11] 배우 고지혜 편

- [오늘의 포스터, 10.11] 동화책 같은 노래를 듣고싶다면…'김창기의 그날들'

- [오늘의 미술, 10.11] 2016 난지아트쇼 VI '거미가 줄을 타는 이유'

- [오늘의 한 줄·명언, 10.10] "당신이 무슨 일을 하든, 담배만은 피우지 마세요"

- [오늘의 한 줄·명언, 10.8~9] "이렇게 견디기 힘든 슬픔은 어디서 오는 거죠?"

- [오늘의 한 줄·명언, 10.7] "제발 떠나가줘, 이젠 날 내버려 둬"

- [오늘의 한 줄·명언, 10.6] "내가 맛있다고 생각하는 빙수를 직접 만들어 팔면서 살 거야"

- [오늘의 한 줄·명언, 10.5] "늘 갈망하고, 우직하게 나아가라"

아띠에터 정성열(시선) 작가

press@mhns.co.kr

기자페이지