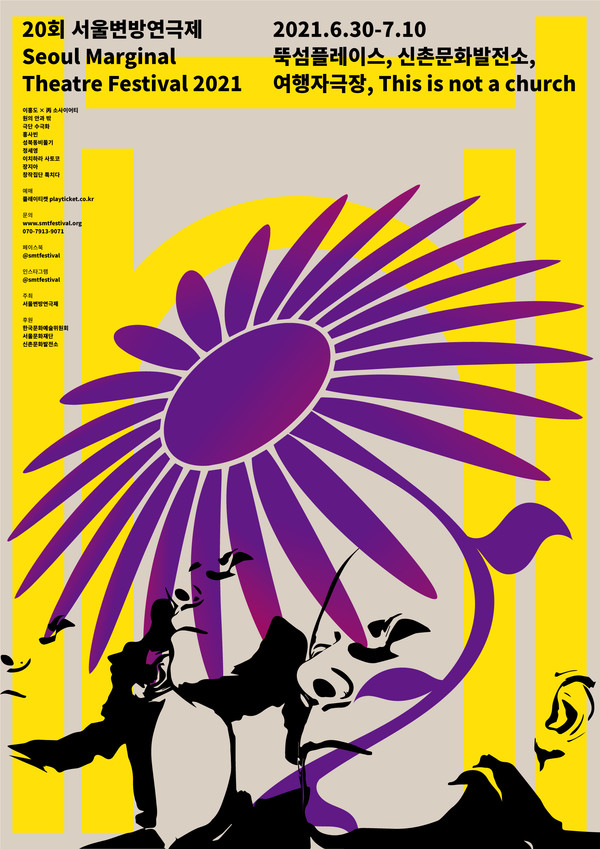

서울변방연극제 20주년 리 컬렉션

현탁, 병소사이어티, 원의 안과 밖, 이홍도, 이치하라 사토코, 장지아, 정세영, 정은순, 홍사빈

한국문화예술위원회, 서울문화재단, 신촌문화발전소 후원

[문화뉴스 문수인 기자] ‘신촌문화발전소’. 신촌역 4번출구로 나가 지도를 보며 언덕을 올랐다. 밥을 먹어야 한다는 걸 잊고 무작정 올라왔다. 정말 변방에 있구나 싶었다.

공연 시간 20분 전, 식사를 마치고 지도를 열었는데, 에스컬레이터를 타고 올라가는 길이 있었다. 이걸 보시는 여러분이 만약 ‘신촌문화발전소’에 갈 일이 생기면 에스컬레이터가 있는 방향으로 가시길 바란다.

그 가파른 경사 위에 얹힌 에스컬레이터 두 대는 금방이라도 쏟아질 것만 같았다. 수많은 주택단지와 크고 작은 모텔들이 서로의 팔짱을 끼고 버틴 채 말이다. 그 사이 ‘신촌문화발전소’에서는 ‘제20회 서울변방연극제’가 개최됐고 연극이 끝난 후 그곳을 빠져나온 난 이곳의 건물, 무대, 사람들이 무언가를 또는 무언가로부터 버텨내고 있는 존재임을 더욱 크게 느꼈다.

'시놉시스'

소년 AI 스피커와 함께 과거의 기록을 찾아 읽는다.

기록들은 수많은 자연수 중 하나로 기록되고,

소년은 그 기록들을 계산하려고 애써본다.

AI 스피커와 소년이 찾아 헤매는 삶의 수식들.

예매를 위해 앞 좌석과 뒷좌석 중 어떤 위치를 선호하는지 내게 물었다. 연극을 보는 데에 거리의 선호도를 묻다니, 올라오는 감동을 굳이 짓누르지 않았고 무대에 대한 높아진 기대감으로 들어갔다.

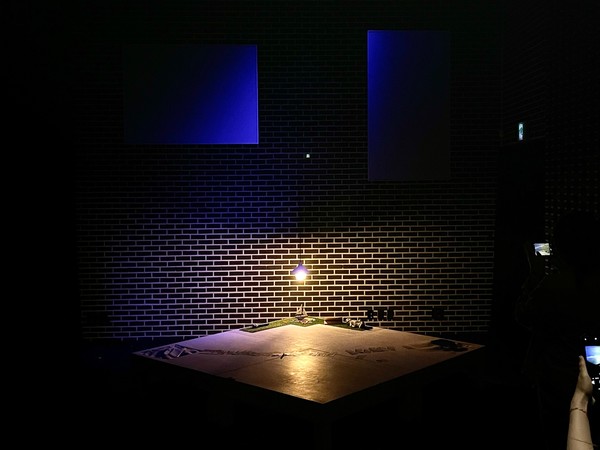

극장 내부는 생각한 것보다 더 고요하고 잔잔했다. 객석인 계단엔 의자 21개가 놓여 있었다. 시작 전, 코가 간지러웠고 두려움이 밀려왔다. 재채기가 나오면 어쩌지, 내가 배우라도 된 것처럼 긴장 아닌 긴장을 했다.

사람은 한 명, 인공지능 스피커가 내재된 귀엽고 작은 로봇 하나, 도미노 여러 개와 그 외의 것들, 마름모로 된 중앙 무대 양옆에는 네모난 홈 속에 모래가 채워져 있었다. ‘홍사빈’이라는 실존 인물의 삶을 배우 ‘홍사빈’이 연기한다. 25년의 비극 아닌 비극의 기록을 레코딩 된 AI 로봇과 함께 반추하는 다큐멘터리 퍼포먼스였다.

머물 수 있을 줄 알았던 높이

그리고 갑작스러운 투신

‘홍사빈’의 비극 아닌 비극의 기록

배우는 ‘홍사빈’의 아버지와 어머니의 갑작스러운 죽음을 회고한다. 내가 이들의 죽음을 잠자코 들어도 되나? 계속 되물었다.

이 객석은 결국 어느 연극 제작자의 죽음으로 지어진 게 아닐까. 그의 죽음과 어느 연극 제작자의 아들인 홍사빈 연출가의 애도로 준비된 의자였다. 그 의자는 푹신하고 포근하지 못했다. 딱딱한 플라스틱이었다. 조금 차갑기도 했으며 나를 경직되게 만들었다. 나는 내내 경직되어 있었다.

인간의 몸과 형태를 받아주지 않는 자리, 고쳐 앉으면 앉을수록 눈물이 났다. 우리의 삶 속에도 이런 의자가 있다. 등을 따뜻하게 감싸주거나 토닥여주지 않는 자리, 살다 보면 그곳에 강제로 앉혀지기도 하고, 다시 벗어나기도 한다.

마찬가지로 딱딱한 무대에 앉은 홍사빈 배우의 ‘홍사빈의 비극 아닌 비극’은 그 눈동자를 올곧이 쳐다보지 못하게 했다. 그는 계속 움직였다. 움직이면서 말하다가 회상하다가 모래를 잡다가 도미노를 흩뿌리다가 울었다. 순수한 애도의 감정에 다가가려는 시도, 그는 하고 싶었던 걸 했다.

그 무대는 ‘홍사빈’ 혼자여야만 했다. 생기 어린 사람의 진행이 아닌 메타휴먼의 진행은 극을 비극으로 칠해갔다. 영혼 없는 반질반질한 로봇의 표정은 관객을 더 깊은 방으로 들어가게 했다.

죽음으로 지은 대본, 끊임없는 의문과 반문의 연속 그래서 고통인 애도. 끝이 나지 않아서 애도란 참 고통스럽다는, 그가 수없이 내뱉은 말은 꼬리에 꼬리를 물어 많은 걸 곱씹게 했다.

그의 애도는 무대가 끝나고 잠시 머물다 갈 기운 정도밖에 될 순 없을거라 생각할 수 있지만, 배우의 행위, 말, 손짓, 무대의 온도와 소리가 하나로 뭉쳐 내 마음에, 우리의 마음에 추를 달았다.

그는 중앙에 설치된 팬던트 조명을 밀어놓고 퇴장했다. 공연이 끝나고도 무대에 팬던트 조명은 한참이고 좌우로 흔들리고 있었다. 서서히 잦아드는 움직임을 바라보며 감정을 추스렸다. 조명은 관객이 모두 떠날 때까지 따뜻한 빛을 밝히고 있었다.

- 뮤지컬 '베르나르다 알바' 폭력에 대한 날카로운 서사

- '소띠의 해' 운세 어떨까...2021년 띠별 운세, 신축년 의미는?

- 에덴시에 남기고 간 나비스의 선물, 뮤지컬 '그라피티'

- '위키드' 옥주현, '한국 위키드 자부심 지켜라!'... 여섯 배우의 케미 폭발

- 현대차 ´아이오닉5´ 가격부터 스펙, 출시일 관심

- BTS 뷔 '출구없는 반전매력'[포토]

- '윤스테이' 이서진-정유미-박서준-최우식 나이부터 빛나는 인연 화제

- '빈센조', 송중기-전여빈의 화끈한 정의구현...빈센조 의미, 등장인물, 인물관계도 소개

- 송강 필모그래피... 데뷔작부터 '스위트홈'까지 작품 소개

- 임영웅 '트로트 히어로'[포토]

- 국내 1위 미술 브랜드 위아트, 거장 이우환 작가 아트포스터 선보인다

- [책] 언어학자가 쓴 '행복으로 이끄는 언어 레시피’···말을 맛있게 하는 법

- ‘무료수강’ 공황장애초기증상으로 인한 강박증과 히키코모리 극복 돕는 심리상담사자격증

- 서울 동대문구, 광진구 등 유기동물 입양비 최대 30만원 지원

- 코로나 확산, 공연계도 비상···뮤지컬 연극 등 공연 연기 잇따를 전망

- 독립 예술인들의 자유로운 축제, 프린지 페스티벌

- 김태리·전여빈, 제이와이드에서 mmm로 이적, 새 출발

- 방송계 비상, 웨이브(WAVE)대표도 코로나19 확진···TV속 그들 마스크 안 써도 괜찮을까?

- “음악 전공 취준생 모여라” 사회적 기업 툴뮤직, 예술분야 취업, 일자리 문제 돕는 아카데미

- [생활문화] 충남교육청 여름 독서교실 운영 '여름방학은 도서관에서 안전하고 시원하게'

- [서울문화재단] 삼일로창고극장 기획 프로그램···'불필요한 극장이 되는 법', '스테이지 도어' 열어