| ||

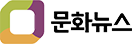

| ▲Stefan Sagmeister / Now Is Better_4 | ||

[문화뉴스] 예술의전당 서예박물관은 2016년 AGI(국제그래픽연맹) 서울총회를 맞아 한글서예와 AGI 타이포그래피 전시 <한글書 X 라틴 타이포그래피 - 동서 문자 문명의 대화>를 마련한다.

이번 전시는 과거 동아시아 정신 물화를 담아온 서예가 급변하는 디지털 문자영상 시대에서 디자인과 만남을 통해 동시대 문화예술과 만나며, 새로운 방향을 탐색해볼 수 있는 계기가 되고자 한다. 또한, 세계 그래픽 디자이너들에게 한국 문자예술의 뿌리인 서예 문화를 소개할 수 있는 매우 뜻깊은 자리로 그 의미를 더하리라 기대한다.

| ||

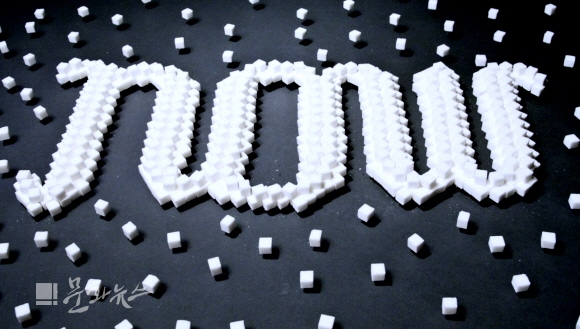

| ▲이숭호/문자놀이-ㄷ·ㄹ아- | ||

이 전시에는 서에와 타이포그래피 분야에서 총 60여 명의 작가가 참여한다. 그간의 명성과 작품 활동을 고려하여 예술의전당 서울서예박물관, AGI KOREA, (사)문자문명연구회가 공동으로 선정한 작가들이 다양한 장르와 어우러지는 작품을 선보일 계획이다.

서예 분야에서는 유승호, 박금준, 김영배, 박세호, 송현수 등 41명의 원로작가와 신진작가들이 함께 전시에 참여하여 신구新舊의 조화를 이루어갈 예정이다. 한글을 주제로 한 국내 선두 작가들이 그들만의 획과 개성을 살린 최고의 작품을 준비하고 있다.

타이포그래피에서는 포카리스웨트 로고를 제작한 헬무트 슈미트를 비롯해 앨런 키칭 등 전 세계를 무대로 활동하는 AGI 소속 작가 26명이 출품 요청에 응답했다.

한글을 주제로 한 서예 작품과 알파벳을 주제로 한 타이포그래피 작품은 예술의전당 서울서예박물관에서 다양한 방식으로 전시된다. 벽면에 걸어두는 전통적인 방식을 비롯하여 영상, 입체, 설치작업 등을 통하여 두 장르의 어우러짐을 극대화 할 방법을 모색하고 있다.

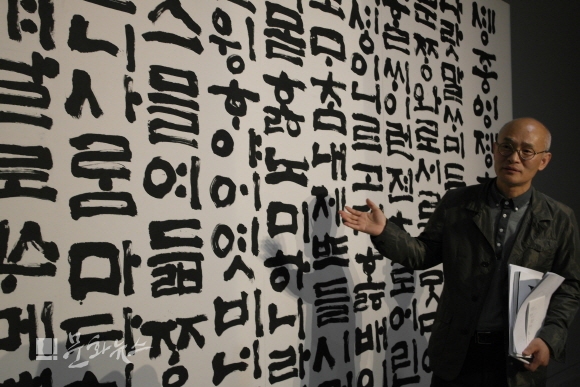

| ||

| ▲이동국 부장이 작품을 설명하고 있다 | ||

이동국 서예부 부장 : 활자와 서를 한자리에 모아놓고 제3의 길을 모색하는 것이 큰 목적이다. 동서의 문화를 합치고자 했다. 서의 문제가 현실감각을 잊어버린 것이다. 서예 하면 한자 하나만 쓰는 것으로 동아시아에만 있다. 영어만 쓰는 것은 금기였다. 서양의 타이포그래피도 마찬가지다.

다른 문명의 문자를 하수로 보고 라틴 알파벳만이 우월하다는 편견이 있다. 이런 것을 털어놓고, 서로 교류하고 이 자리에서 만남의 장을 열었다. 서와 타이포그래피가 서로 잘났다고 해서 만나지 못했는데, 이번 기회에 서로 보는 창의 의미가 된다.

첫 전시인 만큼 서로 문자라는 토대를 가지고, 도구나 재료나 지역이나 쓰는 사람이나 용도에 따라 어떻게 다양하게 구사되고 있는지 보고자 했다. 세계가 문자 영상시대로 패러다임이 바뀌고 있다. 이런 시점에서 기계에서 인간적인 면모를 어떻게 찾아낼 것인지 알아볼 것이다. 이번 전시는 도록 상 4가지로 나누었다. 획은 서체의 근본이고, 라인은 그림을 그리면서 그것을 그린 사람들의 인격들이 드러난다.

이러한 것들이 감상의 포인트다.

하나를 긋는 것이 획이냐 라인이냐, 굽어 있느냐 직이냐에 따라 어떻게 되는지 다르다. 서라는 것이 선비의 일상이었으나, 요즘에는 선은 일상에서 너무 멀어졌다. 그러나 타이포그래피는 그렇지 않다. 타이포그래피 작가들은 일상에서 살아 있다. 서가 살려면 일상을 받아들이지 않으면 안 된다.

서로 교류하면서 본받으면 새로운 문자 문명이 나올 거라 생각했다. 그림문자가 서인지 타이포그래피인지 분간이 잘 안 되는 경우가 많다. 구분이 무의미하다. 전시에서는 다양한 것을 볼 수 있다. 서가 말을 그대로 전하기도 하지만, 새로운 조형 언어로서 제시할 수 있는 자리다.

다음 예술의전당 서예박물관 이동국 부장과의 기자간담회 내용이다.

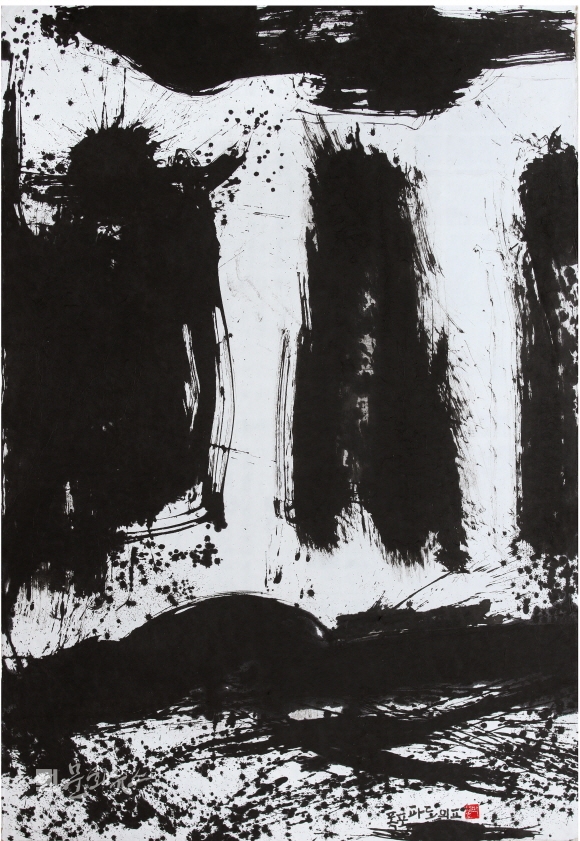

| ||

| ▲ 박세호 / 폭포 파도,ㅍ | ||

예술로서의 서, 실생활에서의 라틴 문자라고 말씀하셨는데, 원래 서도 우리 일상에 녹아 있다가 서양문화가 들어오면서 대체 된 것이다. 서양에서도 동양의 서처럼 예술적으로 한 전통이 있을 것 같은데.

ㄴ이동국 부장 : 서를 번역하면 캘리그라피가 되기도 한다. 동양 서양 떠나서 인간이면 문자생활을 아름답게 하고자 하는 게 기본이다. 서라는 것이 일상이 없으면 예술 자체가 없는 것이다. 문자의 신화 역사는 일상에서 어떻게 바뀌느냐에 따라 바뀐 것이다. 일상생활을 떠난 것은 죽은 문자다. 서가 죽었다는 것은 일상을 담지 못해서이다. 이를 현재 서가 어떻게 회복할 것인가. 그래서 타이포그래피 작가들과 대화할 필요가 있다. 서야말로 일상과 예술이 하나가 될 때 진정한 서가 된다. 김정희는 추사체를 만들 때 예술이라고 하나 일상생활에서 비롯된 것이다. 그런데 이 시대는 동양과 서양이 다시 만나서 회복되기도 한다. 글자를 아름답게 하자고 해서 캘리그라피가 만들어지고, 글자가 대량으로 만들어내면서 활자가 필요하고 이를 다루는 사람들이 캘라그라피 작가들이다. 글자의 보편적이 원리가 시대 사람에 따라서 변한 게 타이포그래피이다. 타이포그래피 작가는 활자를 바탕으로 시, 영화, 사진 등을 활용해서 문자로 담아낸다. 현재 타이포그래피 작가가 주도하는 것을 볼 수 있다. 현대 작가 중에 서를 기본으로 작업하는 사람들이 많다. 꼭 붓을 든 게 아니라 이를 구조로 해서 풀어내는 사람이 많다.

이번 전시의 구성은?

ㄴ이동국 부장 : 국내 작가들은 예술로서의 서만 구사하시는 분 절반, 캘리그라피 일상에서 실용문자 하시는 분(광고 디자인, TV 프로그램, 상표) 중에서 1, 2명, 현대미술(서를 중요하게 활동하는 분들) 쪽에서 활동하시는 분들이 절반이다. 외국 분들 중 서양만 했고 일본·중국은 배제했는데, 한국 서라는 것만을 부각하기 위해서이다. 그렇다고 한글만 최고라는 우월의식이 아니라, 한글이 점점 없어지는 시대에 한글의 가능성을 모색하는 자리이다. 서로 같은 것은 함께 하지만 아예 다른 것은 다를 수밖에 없기에, 새로운 씨앗을 만드는 전시이다.

전시 하게 된 계기?

ㄴ이동국 부장 : AGI임원들이 리모델링할때 와서 "서예하는 작가들과 함께하고 싶다"는 의사를 밝혀서 전격적으로 이루어졌다. 작가 섭외 어려운 작가들이 기꺼이 한국에 온 기회에 문자를 다루는 사람으로서 자기들로서 이질적인 문명을 문자로서 경험하면서 자신의 세계를 만드는 계기가 되었다.

문화뉴스 김민경 기자 avin@mhns.co.kr

| ||