[문화가 있는 날·예술이 있는 삶을 빛냅니다…문화뉴스] 연극이 우리에게 필요한 이유는 무엇일까. 이 시대의 '연극'은 어떤 모습으로 우리 곁에 남아있는 걸까.

"(연극은) 본성에 거울을 비춰주는 격이니, 미덕에겐 자기 몸매를, 경멸에겐 자기 꼴을, 바로 이 시대와 이 시절은 그 형체와 생김새를 정확하게 보여주는 일이야."

햄릿은 연극의 목적에 대해 이렇게 정의한다. 이 시대의 형체와 생김새를 정확하게 보여주는 것이 바로 연극의 역할이라고 말이다. 어느 존재든 자신의 모습을 직시하기는 어려운 일이다. 직시하기 위해서는, 자신의 모습을 직접 보는 것이 아니라 그 모습을 반사하고 있는 물체가 필요한데, 우리는 그런 물체를 '거울'로 삼는다. 거울에 투영된 모습을 바라보아야 비로소 자신이 현재 어떤 꼴을 하고 있는지 직시하는 것이 가능해진다.

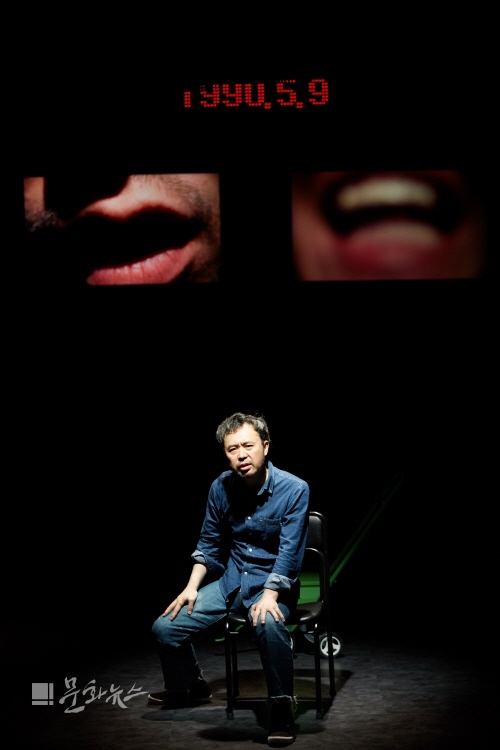

연극 '비포애프터'는 이 시대의 거울이었다. 시대가 자신을 객관화시킨다는 것은 거의 불가능할 지도 모른다. 주체는 스스로 타자화시키기 어렵다. 그래서 거울이 필요하다. 연극 '비포애프터'가 이 시대의 거울인 이유는, 바로 이 시대의 사건들을 '재현'하고 있기 때문이다.

연출가 이경성은 연출노트에서 "일어난 사건의 의미가 아니라 일어난 사건 그 자체를 바라보기 시작했을 때 우리들의 생각도 작업도 하나의 줄로 꿰어지기 시작했다"라고 밝혔다. 그는 수없이 반복되고 고착화되는 '의미부여'에서 벗어나. '사건 자체'를 바라보고 무대에서 재현하고자 노력했음을 고백한다. 그리고 '비포(before)'와 '애프터(after)'의 차원을 차용하는 재현을 통해, 우리 사회 전반에 결여된 공감을 다시 불러오고자 한다.

일반적으로 비포와 애프터는 시간적 개념으로 쓰이지만, 어떤 사건에서는 그 시간적 경계에 따라 나뉘는 공간적 구분이 필연적으로 수반되기 때문에, 이것은 시공간적 개념으로 치환될 수 있다. 즉, 어떤 사건의 비포와 애프터는 사건의 시공간적 차원에서의 전(前)과 후(後)를 말하는 것이다. 이들이 재현하고자 했던 사건의 전과 후는 무엇이었을까. 그것은 우리에게 잊히기 급급하거나, 혹은 이데올로기의 문제로 뒤범벅되어졌던 '세월호 사건'이다.

그날의 일은 '사고'이자, '사건'이었다. 뜻밖의 불행한 일이기도 했지만, 충분히 사회적 시스템으로 예방할 수 있었던 일이었기 때문에, 화자의 관점에 의해 용어는 다르게 사용된다. 이경성 연출가는 연극을 통해 "감성을 연습하며 공감능력을 키워낸다"는 목적을 가지고 있었다. 막연한 상상과 추측에 맡겨졌던 그날의 일이었다. 그리고는 억측과 거짓으로 버무려진 허언들이 난무함에 따라, 그날의 일은 점차 '잊혀졌으면 하는 것'이 되어 버렸다.

연극은 극중극을 통해 세월호 사건을 겪은 아이들을 직접 재현한다. 배 안에서 어떤 문자가 오갔으며, 배가 기울어지면서 당사자들이 내뱉었을 말들, 자신의 몸이 가라앉는 것을 지켜보는 당사자들의 심정까지. 그들이 침몰되는 과정은 수도 없이 봤다. 그러나 그것은 '밖'에서의 과정이었고, 우리는 그들이 그 내부에서 어떤 모습으로 침몰되었을 지에 대해서는 감히 상상하기조차 힘들었다. "가만히 있는데, 왜 가만히 있으라 그래!"라고 부르짖는 여학생을 보며 관객들은 어떤 생각이 들었을까. 짐작만 하던 그들의 절규가 실제로 들려왔고, 나는 안절부절못했다. 그들의 죽음을 실제로 목도한 것만 같아, 눈물샘은 더 이상 억누를 수 없었고, 목 놓아 울부짖고만 싶어졌다.

연극은 그날의 사건에 대한 직접적 재현뿐만 아니라, 이외의 다른 죽음의 순간, 혹은 세월호 사건을 겪고 있던 다른 이들의 시공간을 교차시켰다. 이것은 당사자들이 제각각의 사건을 겪었을, 접했을 순간을 회상하며 고백하는 순간으로 진행됐다. 사건을 겪기 전과 겪은 후의 발언들, 그것은 무척이나 다른 형태의 것이었고, 우리는 사건을 겪어낸 이들의 후기를 무대에서 생생하게 들어보니, 그 사건을 보다 진지하게 생각할 수 있게 됐다.

연극은 사건 자체를 조명한다고 말한다. 그러나 연극을 통해 간접적으로나마 사건을 '체험'하게 된 관객들은 더 이상 사건 자체에만 머물 수는 없다. 그 동안 사건에 대해 언론과 항간의 소문들을 통해 이야기로만 들어왔다. 하지만 그 사건이 우리 목전에서 벌어졌을 때, 그 사건을 목도하는 이가 됐을 때, 우리는 더 이상 사건의 제삼자일 수는 없다. 연극은 거울이었다. 비록 실제의 것이 아니라 재현의 것일지라도, 우리는 거울을 통해 막연한 가상을 실존의 것으로 받아들였다. 연극은 우리에게 공감의 장, 실제를 목격할 수 있는 간접적인 장을 마련해준 것이다. 제삼자가 아닌 목격자가 되어버린 이제, 우리는 무엇을 할 수 있을까.

[글] 문화뉴스 장기영 기자 key000@mhns.co.kr

[사진] 두산아트센터

- [문화's 픽업] 우리에게 믿음이란?…연극 '폭스파인더'

- [오늘의 문화공간, 10.31] 새로운 실험과 도전의 공간…'두산아트센터 space111'

- 지극히 사소한 '나'와 연결되는 거대한 사건...연극 '비포 애프터'

- 두산아트센터가 야심차게 내놓는 신작 두 편, 이경성과 양손프로젝트

- [오늘의 공연, 10.1] 10월의 추천 연극 7선-'토막土幕'부터 '비포 애프터'까지

- [문화리뷰] "당신은 가슴 뛰는 삶을 살고 있나요?"…뮤지컬 '명동로망스'

- [문화리뷰] 이들의 실패는 당연하고도 중요하다...연극 '미국아버지'

- [문화리뷰] 처참한 절망들의 적나라한 묘사, 그러나 "여전히 살아가세유"

- [문화리뷰] 한 남자의 독백 '이터널 선샤인'

- [문화리뷰] 망각을 자각으로 이끄는 힘, 연기로 가득 메워진 무대